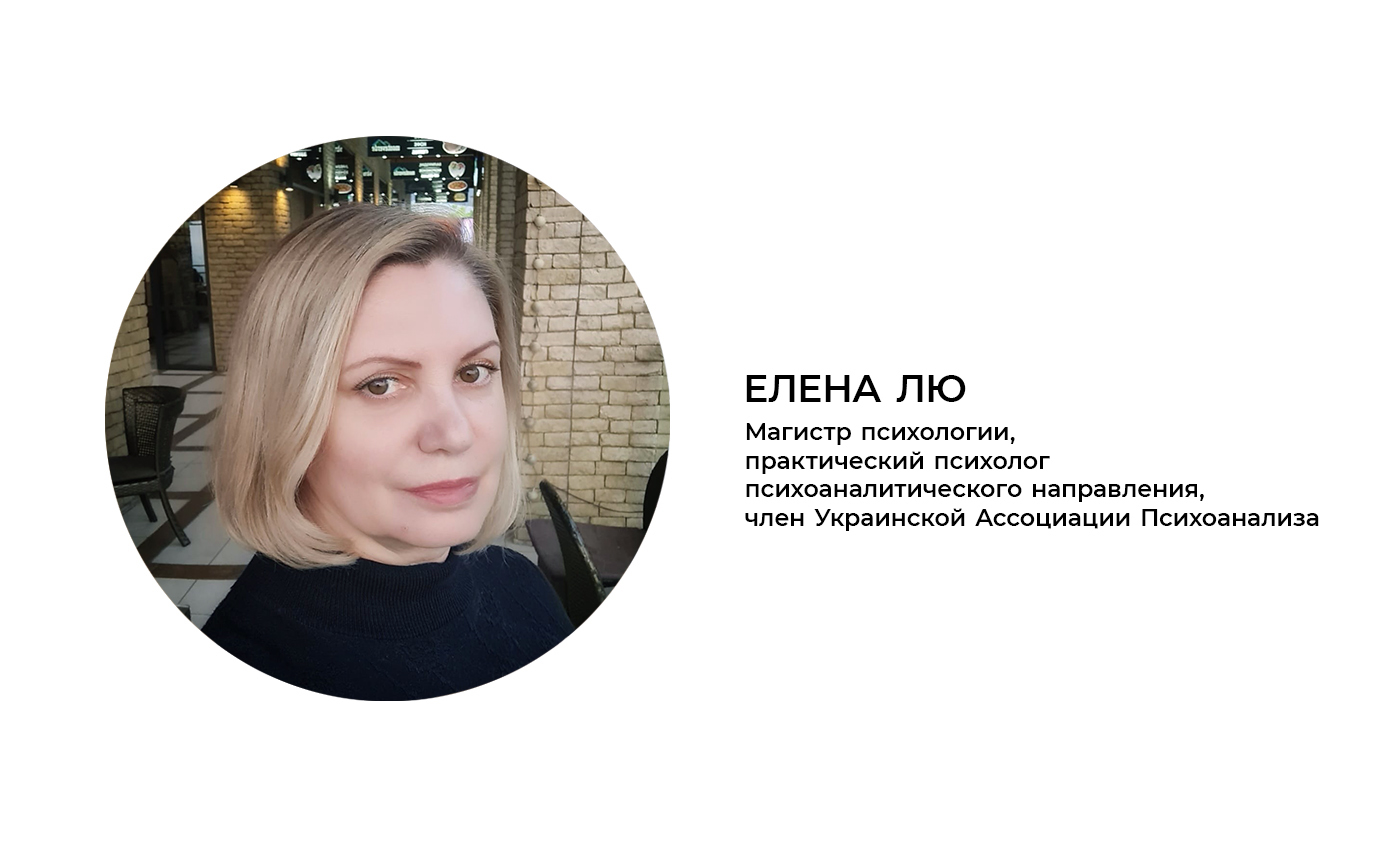

Зависть – одно из самых сложных и противоречивых человеческих чувств. Мы редко говорим о ней вслух, потому что признаться в зависти – значит признать собственную неполноценность. Но что же на самом деле скрывается за этой эмоцией? С практическим психологом Еленой Лю попробуем рассмотреть зависть с разных сторон: от ее психологических корней до того, как она проявляется в нашей повседневной жизни и в культуре.

Разговоры о зависти обнажают нашу уязвимость и те чувства, которые принято считать стыдными и вызывающими общественное порицание. Бытует мнение, что завидовать – недостойно и низко, совсем другое дело, когда завидуют тебе. Такое отношение к зависти определяется ее социальной природой. Мы сравниваем свои достижения с достижениями других людей, особенно тех, чья личная жизнь или профессиональная деятельность пересекается с нашей. И если у кого-то из них обнаруживаются блага, которыми мы не обладаем, появляются огорчение, чувство поражения или несправедливости.

Разговоры о зависти обнажают нашу уязвимость и те чувства, которые принято считать стыдными и вызывающими общественное порицание. Бытует мнение, что завидовать – недостойно и низко, совсем другое дело, когда завидуют тебе. Такое отношение к зависти определяется ее социальной природой. Мы сравниваем свои достижения с достижениями других людей, особенно тех, чья личная жизнь или профессиональная деятельность пересекается с нашей. И если у кого-то из них обнаруживаются блага, которыми мы не обладаем, появляются огорчение, чувство поражения или несправедливости.

Картина художницы Анжелы Джерих

Зависть, как и все эмоции, является продуктом эволюции. В норме за ней следует желание изменить поведение в сторону усиления общественного статуса или конкуренции; усвоить себе пример более успешного человека; занять адекватное место в социальной иерархии, чтобы не тратить силы на неравную борьбу. Но иногда зависть становится хронической, разрастается до устойчивой черты характера и проникает во все сферы жизни, оказывая разрушительное влияние на личность и ее отношения с миром. Обычно это происходит с людьми, чье взросление сопровождалось депривацией эмоциональных потребностей, частым сравнением с другими детьми в пользу последних, вынужденной конкуренцией с братьями и сестрами за родительское внимание и одобрение.

В психоаналитических теориях развития зависть рассматривается как фундаментальное чувство, переживаемое ребенком еще в период вскармливания. При хорошем контакте с матерью его интенсивность снижается за счет развития способности принимать любовь и заботу. При неблагоприятных условиях зависть не позволяет формировать достаточно «хороший» внутренний мир и устойчивую самооценку, наслаждаться любовью и дружбой, принимать помощь и сотрудничать.

Зависть направлена как против других, так и против самого завистника. На старинных фресках зависть аллегорически изображалась в виде уродливой женщины, пожирающей свое сердце, или ядовитой змеи, исходящей от человека и жалящей его.

_1759408040.jpeg)

Джотто ди Бондоне «Аллегория зависти», фреска капеллы дель Арена (Скровеньи), Падуя, 1306

Один из вариантов проявления зависти – дефицитарно-нарциссический. Человек болезненно переживает свою неполноценность и недостаток поддержки, но при этом стыдится обращаться за помощью; часто обижается на близких, но проявляет в их адрес пассивную агрессию, чтобы избавиться от ощущения своей уязвимости в отношениях. Ругая или обесценивая «несправедливо устроенный мир», правительство, богатых и успешных людей, идеализирует некоторых из них и использует как свое нарциссическое расширение. Иногда таким расширением становятся собственные дети, которые имеют привлекательную внешность или выдающиеся интеллектуальные способности, побеждают в конкурсах и соревнованиях, поступают в престижные учебные заведения.

Другой вариант проявления зависти – деструктивно-нарциссический. Столкновение с чужим успехом усиливает пораженческую позицию и вызывает невыносимый стыд и тревогу. Чтобы избавиться от них, человек направляет разрушительные эмоции на конкурента, обесценивает его, вступает в агрессивное соперничество ради превосходства, а не получения желаемых благ, стремится уничтожить репутацию соперника, а иногда и саму его жизнь. Конкурентами могут оказаться даже члены семьи – братья и сестры, супруги. Люди, подверженные деструктивной зависти, не способны принимать хорошее, потому что им невыносима сама мысль о том, что это хорошее исходит от других.

Оба варианта проявления зависти мы находим в истории Тома Рипли, экранизированной Стивеном Заилляном по мотивам романов Патриции Хайсмит. В отличие от «Талантливого мистера Рипли» с Мэттом Дэймоном в главной роли, мини-сериал «Рипли» (2024) снят в более сдержанных нуаровых тонах и сфокусирован на внутреннем мире главного героя, которого талантливо сыграл Эндрю Скотт.

Кадр из сериала «Рипли»

Том Рипли – сирота, воспитанный в бедности строгой родственницей. С детства его не покидало чувство неполноценности, а мечты о красивой жизни лишь еще больше отделяли от реальности. Волею судьбы Том знакомится с богатым и харизматичным Дикки Гринлифом и погружается в мир роскоши и беззаботной богемной жизни. Сначала может показаться, что Рипли растворяется в чужой личности, послушно подчиняясь прихотям своего эгоистичного приятеля. Но постепенно нам открывается, что он не просто копирует привычки, стиль, вкусы и даже почерк Гринлифа, но и присваивает их, пытаясь инкорпорировать чужую жизнь, чтобы обрести свою.

Когда Дикки начинает уставать от одержимости Тома и пытается отдалить его от себя, ситуация меняется. Зависть Рипли под влиянием страха быть отвергнутым становится деструктивной и в конечном итоге приводит к убийству как способу уничтожить источник невыносимых эмоций. Но, похоронив обличителя в морской пучине, Рипли погружается в глубокие и мертвые воды собственного внутреннего мира, в котором отсутствуют истинная радость, эмпатия, чувство безопасности. Посредством черно-белой палитры и долгих статичных кадров режиссер передает мрачную атмосферу душевной клаустрофобии главного персонажа, его страх быть разоблаченным не только как преступник, но и как ничтожная личность.

_1759408110.jpeg)

Кадр из сериала «Рипли»

Благодарность – состояние, противоположное зависти. Она рождается из постепенно растущей способности ребенка принимать любовь и заботу и ценить как получаемые блага, так и тех, кто их дает. Переход от зависти к благодарности происходит через репарацию: ребенок осознает свои деструктивные импульсы против объектов привязанности и испытывает вину за них, в дальнейшем это чувство подвигает его к восстановлению отношений.

В определенной степени благодарность – это признание зависимости от других, то есть принятие важности существования людей, чьи поступки и слова могут поддерживать и вдохновлять, помогая создавать позитивные образы и модели поведения и наполнять ими психический мир. Ощущение внутренней наполненности и душевной теплоты, сопровождающее благодарность, обладает поистине целительной силой, побуждающей к активной созидательной жизни и помогающей справляться с трудностями.

_1759408203.jpeg)

Пабло Пикассо «Суп», 1902

Способность принимать благо от других с благодарностью, не завидуя, – признак зрелой личности. Это надежный путь для восполнения ранних дефицитов и последствий неблагополучных отношений, из-за которых множество людей, даже будучи взрослыми, продолжают чувствовать себя отвергнутыми неудачниками. Благодарность создает основу для эмпатии, щедрости и способности к любви. Если зависть отделяет человека от других людей и расщепляет его личность на плохие и хорошие части, то благодарность, напротив, дает ощущение целостности и в то же время принадлежности к сообществу.

Развивать способность к благодарности можно через практики осознанности «здесь и сейчас», фокусируясь на ежедневном позитивном опыте, но не отвергая при этом негативные переживания, связанные с неудачами или разочарованиями. Каждый день окружающий мир дает нам бесчисленные поводы для благодарности. Если задуматься, самое необходимое для жизни мы получаем в дар: солнечные лучи и способность дышать, наше тело и основы здоровья, возможность познавать мир через интеллект, чувства и творческую интуицию, любовь других людей и все те культурные ценности, которые оставили нам предыдущие поколения. Щедрость мира часто проявляется в простых вещах – доброй улыбке незнакомого человека или незатейливой красоте подсолнуха, который всегда поворачивается к источнику жизни. Способность видеть и ценить эту щедрость – ключевой элемент для развития благодарности и психологического благополучия.

Винсент Ван Гог «Четыре увядающих подсолнуха», 1887. Несмотря на то что художник переживал сильные душевные страдания, он чувствовал и творчески воплощал красоту и жизнеутверждающую силу этого мира. Подсолнух был любимым цветком Ван Гога и представлялся ему «идеей, символизирующей признательность и благодарность»

.png)