Душевные раны, связанные с негативным детским опытом, – самые болезненные и хронические. Детские обиды касаются базовых потребностей: в безопасности, принятии, любви, заботе со стороны значимых людей – поэтому с ними не так просто справиться. Зачастую эти обиды переходят во взрослую жизнь, мешая благополучию и самореализации. Вопрос о том, нужно ли прощать родителей, для многих людей по-прежнему остается открытым, а советы по этому поводу в блогах и психологических публикациях – противоречивыми. Мы попросили практического психолога Елену Лю расставить точки над i в этой непростой теме.

К сожалению, детские обиды не взрослеют. Ребенок вырастает, становится самостоятельным, но его эмоции, касающиеся ранних отношений с родителями, так и остаются детскими, они погружают в состояние инфантильной беспомощности, непонимания и ожидания того, что родитель изменится, восполнит недостающее и все станет хорошо.

Картина художницы Клер Аркас

Картина художницы Клер Аркас

В обществе можно встретить разные взгляды на прощение, но в психологии это, прежде всего, освобождение от навязчивых токсичных размышлений об отношениях с обидчиком ради собственного ментального здоровья. Прощение – это не оправдание обидчика, не подчинение ему, не смирение с несправедливостью, это не долг и не обязанность перед общественной или религиозной моралью и тем более не чудесная способность «забить» на душевную боль и «обнулить» жизненный опыт.

Настоящее прощение – глубокий и постепенный психологический процесс, касающийся отношений не только с родителями, но и с самим собой. Это путь взросления и самопознания, и у каждого он свой. Не бывает детства без негативного эмоционального опыта. Если это обычные фрустрации, связанные с несовершенством родителей и их жизненными трудностями, то для прощения и примирения бывает достаточно разговоров по душам, в которых обсуждается семейная история и обе стороны имеют возможность выразить свои эмоции и посмотреть на обстоятельства глазами другого. Если же опыт детско-родительских отношений глубоко травматичен, а родители не предпринимают самостоятельных шагов к примирению, взрослые дети многие годы терзаются от конфликта противоречивых чувств и мотивов – гнева на родителя и самообвинения; жажды наказания обидчика и желания вернуть его любовь; стремления избавиться от душевной боли и мазохистической фиксации на страдании как способе поддержания эмоциональной связи со значимым взрослым.

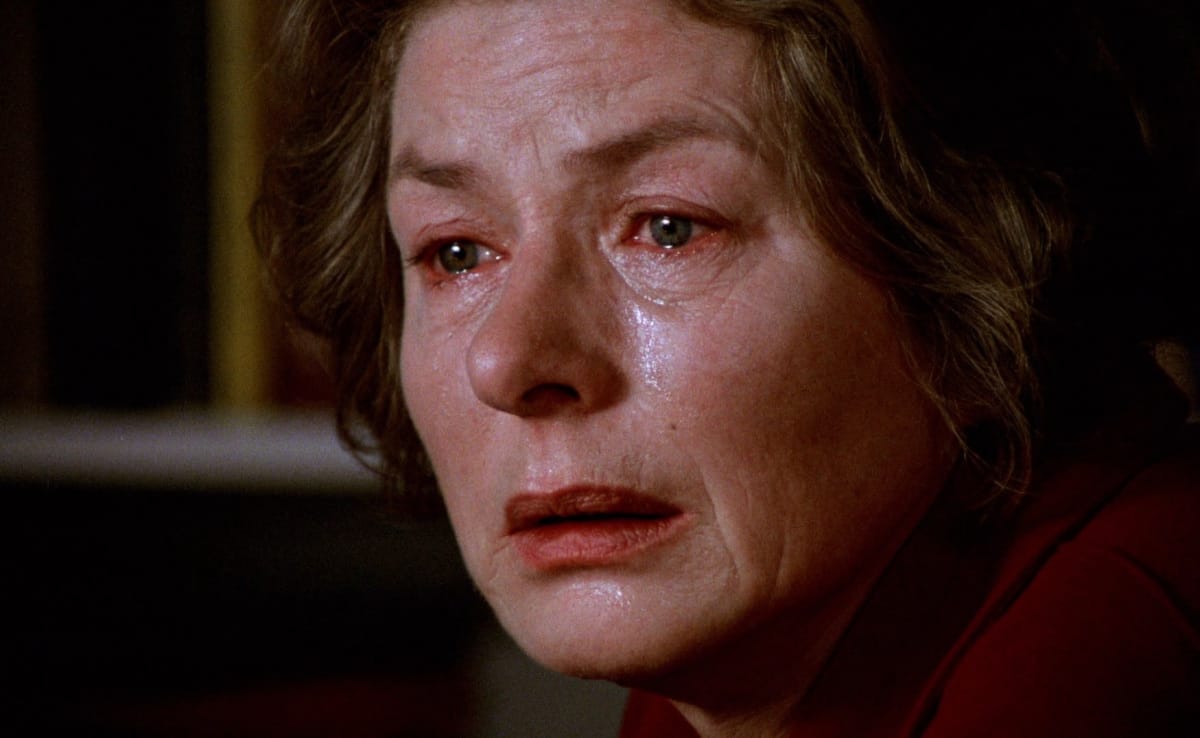

В выдающейся кинодраме Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (1978) сложность прощения тонко и неоднозначно обыгрывается в экспрессивных диалогах дочери и матери. Эва, жена деревенского пастора, приглашает в гости мать, известную пианистку, красивую, хоть и стареющую женщину. Она хочет освободиться от груза детских обид и измениться: «Мне нужно научиться жить на земле, но мне так трудно. Какая я? Я этого не знаю. Я живу как бы ощупью. Если бы произошло несбыточное, нашелся бы человек, который меня полюбил такой, какая я есть, я бы, наконец, отважилась». Шарлотта не виделась с дочерью семь лет и не скучает по ней, но принимает приглашение, так как недавно похоронила мужа и чувствует себя одиноко.

Мать (Ингрид Бергман) и дочь (Лив Ульман) – непростой разговор. Кадр из фильма «Осенняя соната»

Эве сложно принять, что они с матерью разные, по-разному чувствуют музыку, по-разному относятся к семье, что нарциссизм Шарлотты стал следствием ее собственного воспитания и что, в конце концов, мать уже никогда не сможет ее полюбить и наполнить ее жизнь недостающей силой и теплотой. Принять эту невозможность Эве невыносимо, и после очередного столкновения с холодностью матери она обрушивает на нее яростные упреки, эмоционально проживая травматичные воспоминания детства как происходящие здесь и сейчас. Мать видит ее только ненавидящей, нападающей (это ощущение не покидает Шарлотту даже в сновидениях). Лишь появление второй дочери, разбитой параличом Хелены, олицетворяющей искалеченную отвержением детскую часть сестры, напоминает о сокровенном желании Эвы. В разгар конфликта Хелена ползет по лестнице, выкрикивая: «Мама, приди ко мне!» Но та ощущает лишь желание спастись, убежать, она сама в этот момент превращается в непонятого, подвергнутого жестокой критике ребенка.

Ингрид Бергман в роли Шарлотты. Кадр из фильма «Осенняя соната»

После отъезда Шарлотты Эва не чувствует облегчения. Измученная бессонницей и чувством вины, она пишет матери: «Дорогая мама, я поняла, что была не права, я слишком много требовала от тебя, я измучила тебя своей ненавистью. Я прошу у тебя прощения. Меня не оставляет надежда, что моя исповедь не напрасна, ведь существует милосердие, доброта и несравненное счастье заботиться друг о друге... Никогда не поверю, что ты ушла из моей жизни; ты, конечно, вернешься, еще не поздно, мама, совсем не поздно». И мы видим, что на самом деле больше всех в этой истории нуждается в прощении Эва. Она нуждается в прощении от самой себя, лишь самосострадание может освободить ее от травмирующей установки «я плохая, потому что не могу простить свою мать».

Эва (Лив Ульман) в детской комнате. Кадр из фильма «Осенняя соната»

Только сам человек может решить – прощать или не прощать родителей. Непрощение – это тоже право. В тех случаях, когда в детстве имели место насилие, крайнее пренебрежение и предательство со стороны родителей, речь идет даже не о прощении, а о том, чтобы сохранить свою целостность и человечность. Возможно, самое страшное последствие психотравмы – это ожесточение сердца, которое не только мешает исцелению, но и привязывает к предателю. Ожесточение изначально появляется как защита от стресса, но впоследствии приводит к снижению способности к самоподдержке, дружбе, сотрудничеству. Ожесточенный против себя и мира человек вновь и вновь возвращается к травме, вместо того чтобы жить дальше. Травма начинает управлять жизнью, ее обычными спутниками становятся депрессия, социальная изоляция, алкогольная и наркотическая зависимости, стремление к саморазрушению.

Патрик Мэлроуз (актер Бенедикт Камбербэтч) с прахом своего отца. Сериал «Патрик Мэлроуз» снят по книгам Эдварда Сент-Обина. В них отражены события детства писателя: в возрасте от пяти до восьми лет он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны отца при попустительстве своей матери

Чтобы выйти из состояния ожесточения, необходимо однажды сказать себе: «Да, это случилось со мной, но я хочу жить дальше». И очень важно, чтобы в этот момент рядом оказались люди, способные дать психологический опыт эмоциональной безопасности и сопереживания, который не смогли обеспечить родители и который лежит в основе базового доверия к миру и способности прощать.

.png)